Подземная система «ХВЦ» - большущий подземный «кондиционер»

Предисловие и короткое описание системы

Крупные города растут не только вверх и вширь, развитие города также предполагает освоение подземного пространства. Большинство горожан, гуляя по улицам своих городов, даже не представляют, что происходит у них под ногами на несколько метров (а иногда и десятки метров) под землей (и я сейчас говорю не о метрополитене). Под городом функционируют множество коммуникационных коллекторов, ливнестоков, трубных и кабельных коммуникаций, технических или хозяйственных сооружений, кабелей связи и т.д.

В этой статье я хочу показать своим читателям подземный объект, который сочетал в себе сразу несколько функций (некоторые технологически связаны между собой, а некоторые сопутствующие). Эти сооружения объединены в единую систему и являются довольно наглядным примером объектов, которые могут располагаться под городом. Локацию я не буду разглашать (это не важно для описания подобных сооружений), а кто в курсе о том, где это – не стоит говорить из соображений безопасности, потому что частично эта система связана с объектами критической инфраструктуры.

Я уже несколько лет знал о существовании этого комплекса подземных сооружений и все искал возможность спуститься в него. Но мой спуск сюда произошел случайно (не запланировано). Гуляя со своим сыном, я должен был встретиться с другом и коллегой по городским исследованиям Andrey Woland. Я рассказал им о существовании этой системы и предложил рассмотреть возможность ее доступности в будущем. Но оказалось, что один из потенциальных входов на тот момент был открыт (возможно потому, что часть системы иногда используют как подземное укрытие). Мы не стали упускать такую возможность и сразу погрузились в объект исследования.

Основная функция этой системы – подземный хладо-вент центр. По сути, это огромный кондиционер, который обслуживал группу зданий. Построен этот ХВЦ в 1990-х годах и на сегодняшний день он не функционирует, так как является неэффективным по сравнению с современными системами вентиляции-кондиционирования. Поэтому сейчас это огромная система, о которой «забыли», потому что какого-то нового смысла (изменения функционального назначения) ей так и не придали.

Эта технология работала по принципу градирни (охлаждающей башни, в которой циркулирует и сбрасывается через поток воздуха вода). На поверхности устраивался большой городской фонтан, который по факту выполнял функцию пруда-охладителя (принцип циркуляции воды аналогичен градирням, но вместо направленного потока воздуха здесь используется большая площадь водоема), а сама система кондиционирования со всеми трубо- и воздухопроводами располагается под землей. Кто не знал, почти все городские фонтаны (кроме декоративных), расположенные вблизи крупных общественных зданий – это не вопрос красоты и благоустройства города, это вопрос инженерного обеспечения конкретных сооружений, а именно их систем кондиционирования.

Структура системы «ХВЦ» включает в себя:

- лестничные блоки;

- теплообменные камеры;

- бойлерную;

- трубно-кабельный коллектор;

- сантехнический туннель;

- цех насосной станции;

- комнату управления с бытовым блоком;

- вентиляционную камеру;

- общественную уборную.

Стоит заметить, что все вышеперечисленные помещения, кроме лестничных блоков (некоторые из них на один этаж выходят на поверхность), полностью подземные. Для логичности описания исследуемой системы я буду придерживаться описанной структуры, несколько дополняя фотографиями и видео.

Лестничные блоки, теплообменные камеры, бойлерная

Исследуя эту систему, я насчитал не менее 6 лестничных блоков, разбросанных по разным участкам. Из-за того, что в месте, где расположен объект, фактически активный рельеф, а также различные части системы созданы на разных уровнях, то и лестничные блоки от поверхности ведут на разную глубину – некоторые всего лишь на уровень одного этажа, а некоторые на уровень четырех этажей вниз от поверхности. Более ничего особенного о вертикальных связях сказать нечего.

Мы погрузились в объект через один такой внешний вход, удивительно, но здесь функционировало освещение. Спустившись на 3 этажа вглубь, попали в тамбуры, из которых можно перейти в две теплообменные камеры. Тут при лестничном блоке были небольшие кладовые, через которые также когда-то заводились трубы снаружи, а сейчас здесь хранят какой-то хлам.

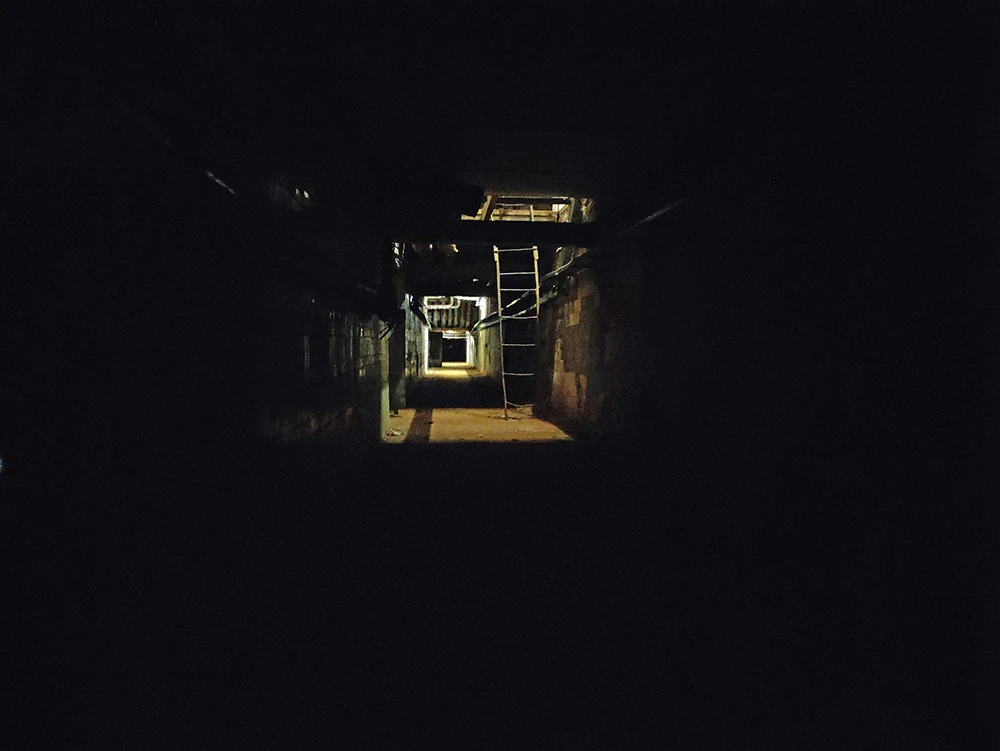

Оборудование теплообменных камер давно демонтировано, и эти помещения в реалиях военного положения используют как подземные укрытия – это два огромных зальных помещений размером 3 метра в ширину, 4 метра высотой и длиной примерно 25 метров (фото 2-3). Одна из камер граничит с техническим помещением, открыв дверь которого мы почувствовали зловоние – осветив фонарем, увидели, что помещение поражено черной плесенью (довольно опасной для людей). Поэтому мы ограничились тем, что сфотографировали огромный бойлер, не заходя в помещение, и закрыли дверь (фото 4).

Исследуя эту систему, я насчитал не менее 6 лестничных блоков, разбросанных по разным участкам. Из-за того, что в месте, где расположен объект, фактически активный рельеф, а также различные части системы созданы на разных уровнях, лестничные блоки от поверхности ведут на разную глубину – некоторые всего лишь на уровень одного этажа, а некоторые на уровень четырех этажей вниз от поверхности. Больше ничего особенного о вертикальных связях говорить нечего.

Мы погрузились в объект через один такой внешний вход, удивительно, но здесь функционировало освещение. Спустившись на 3 этажа вглубь, попали в тамбуры, из которых можно попасть в две теплообменные камеры. Здесь у лестничного блока были небольшие кладовые, через которые также когда-то заводились трубы снаружи, а сейчас здесь хранят какой-то хлам.

Оборудование теплообменных камер давно демонтировано, и эти помещения в реалиях военного положения используют как подземные укрытия – это огромные зальные помещения размером в ширину 3 метра, высотой 4 метра и длиной примерно 25 метров (фото 2-3). Одна из камер граничит с техническим помещением, открыв дверь которого мы почувствовали зловоние – осветив фонарем, увидели, что помещение поражено черной плесенью (довольно опасной для людей). Поэтому мы ограничились тем, что сфотографировали огромный бойлер, не заходя в помещение, и закрыли дверь (фото 4).

Трубно-кабельный коллектор и сантехнический туннель

Нас очень заинтересовали решетчатые двери за ящиками с противогазами (фото 8). Преодолев преграду из ящиков, мы попали в два параллельных туннеля. Тот, что слева – это сантехнический туннель (фото 9 – туннель №1) был отделан плиткой, а на полу лежали остатки воздуховода. Тот, что справа (туннель №2), оказался трубно-кабельным коллектором. Туннели начинались из одного помещения, но на тот момент мы не понимали, будут ли они дальше идти параллельно, поэтому мы пошли по ТТК (трубно-кабельному коллектору), потому что он нам казался более интересным.

Это первый по моему опыту ТКК, в котором не было хаотично размещенных сетей, все трубы были разграничены отдельными группами по функционалу (фото 10). Теплотрасса справа, водопровод слева, а кабелей пока не было – они будут дальше.

Пройдя примерно сотню метров по коллектору, обнаружили интересную особенность. Высота коллектора примерно 2 метра, но вдруг мы попали на участок, высота которого была значительно выше на несколько метров (фото 11). Длина этой камеры составляла примерно 6 метров и никакого оборудования, кроме труб, там не было. Так зачем делать такую камеру?

Ответ банально прост. Для глубоких подземных сооружений создают монтажные шахты или камеры, через которые осуществляют подъем грунта (при необходимости) или спускают стройматериалы и оборудование в систему для дальнейшего его монтажа. После завершения работ эту шахту/камеру закрывают. При проведении ремонтных работ или замены труб и оборудования эту камеру с поверхности могут открывать и выполнять через нее демонтаж/монтаж.

Продвигаясь по коллектору, мы обращали внимание на колодцы (фото 12), которые вели от потолка к поверхности, считая количество колец колодца (стандартная высота бетонного кольца 890 мм), становилось понятно, что над нами примерно 5,5 метров грунта до поверхности, то есть глубина (уровень пола) ТКК составляла примерно 7,5 метров. Приятным бонусом была хорошо проложенная (каким-то перфекционистом) в трубах на потолке электропроводка, которая полукругами обходила колодцы, привлекая к ним особое внимание.

Трубная часть коллектора выглядела довольно аккуратно, но далее в коллектор «зашла» пачка проводов, и это придало этому туннелю немного хаоса. Поскольку коллектор не был оборудован кронштейнами для прокладки кабелей, об организации проводов здесь не было и речи, кабели либо лежали на полу или на трубах, либо вообще пересекали проходную часть коллектора, и нам приходилось осторожно пролезать сквозь эти провода (фото 14). Интересно было найти огромную пластиковую катушку от проводов, которую кабельщики не стали поднимать на поверхность (фото 13).

Осматривая ТКК, стало понятно, что он проложен параллельно сантехническому туннелю (по нему мы планировали пойти в обратном направлении), и иногда они имеют переходные порталы, через которые можно попасть из одного туннеля в другой и к дополнительным лестничным блокам, ведущим на поверхность. Но в сантехническом туннеле была проложена какая-то пластиковая труба водопровода, в которой, вероятно, недавно был прорыв, из-за которого потоки воды намыли в ТКК грязь (фото 15), в которой были отпечатки следов сантехников и больших собачьих лап (здесь уместна шутка о том, что, вероятно, это были сантехники-оборотни)

В дальних участках коллектора были устроены вентиляционные колодцы, которые были ближе к поверхности (глубина залегания здесь была меньше, потому что рельеф здесь шел на понижение), через которые мы слышали голоса людей и движение машин, также через эти отверстия сюда попадало много мусора от людей (пластиковые и пивные бутылки, фантики, пакеты, окурки и т.д. – все, что люди поленились донести до мусорного бака).

Коллектор этой системы не был прямым, он имел (условно) зигзагообразную траекторию и поворачивал несколько раз то вправо, то влево (вероятно, обходя здания на поверхности) – это интереснее, чем идти по сплошному прямому туннелю. Пройдя примерно 350 метров, мы добрались до конца коллектора. Здесь был самый низкий участок системы, потому что сюда отходила вся вода, которая попадала в систему, и уходила она через отверстие в полу в систему городской ливневой канализации.

Также здесь был устроен переход к сантехническому коллектору и один из выходов на поверхность. Поверхность здесь была совсем близко, потому что здесь наши телефоны принимали мобильный интернет и было слышно, как рядом ездят машины.

Также здесь было отверстие (прикрытое каким-то деревянным щитом), которое вело в подвалы действующего здания (фото 17). Поскольку мы не «вторженцы» и лишние проблемы нам не нужны (был риск встретить охрану или наткнуться на сигнализацию), да и в принципе нас интересовала только подземная система, мы не пошли в подвалы здания.

Возвращаться в цех насосной станции мы хотели по сантехническому туннелю, но часть его до сих пор была загрязнена влажной грязью после подтопления (недавно был прорыв водопровода), поэтому часть пути обратно мы снова прошли через ТКК, до ближайшего переходного отверстия между туннелями. Переходные отверстия вели к лестничным блокам технологических выходов из системы (которые закрыты снаружи и сейчас через них ни выйти, ни зайти невозможно), о которых должны были сообщать информационные светильники – один из таких мы нашли на полу (фото 18).

Убедившись, что дальше этот туннель сухой, мы двинулись по нему. Стены его были отделаны плиткой, и когда-то через него проходил большой воздуховод (фото 19), который нес охлажденный воздух из хладо-вент центра к действующим зданиям. Впоследствии мы вернулись к месту, где начинались оба туннеля и хранились ящики с противогазами.

На этом же уровне находилась технологическая ниша, из которой открывался обзор на насосный цех, располагавшийся на этаж ниже этой отметки. Часть ниши использовалась как бытовая зона, здесь располагались старые ящики для одежды и некоторые другие предметы мебели. Андрей Воланд, осмотрев их, нашел спецовку (рабочую одежду), пустые бутылки от спиртного и граненые стаканы – как ни странно, но это самая распространенная находка в бытовках.

Осматривая цех подземной насосной станции с этого уровня, он казался нам слишком большим (для подземного сооружения), потому что больше его я видел только сооружения метрополитена. Позже, сверившись с инженерной схемой города, вычислил размеры этого цеха – ширина 20 метров, длина 50 метров и высота 7 метров.

Первый осмотр с уровня ниши: справа был энергоузел, а в дальнем углу были лестницы, ведущие на второй уровень к каким-то помещениям, посередине были остатки какого-то оборудования, справа отводились те большие воздуховоды, которые мы видели в сантехническом туннеле. Более подробно мы осмотрим все, спустившись в этот подземный цех.

Возле лестницы мы почувствовали насыщенный запах горюче-смазочных материалов, заглянув под лестничный блок, обнаружили там склад пустых бочек и канистр от масла, естественно, некоторые были повреждены и жидкости из них растекались огромными масляными пятнами по полу.

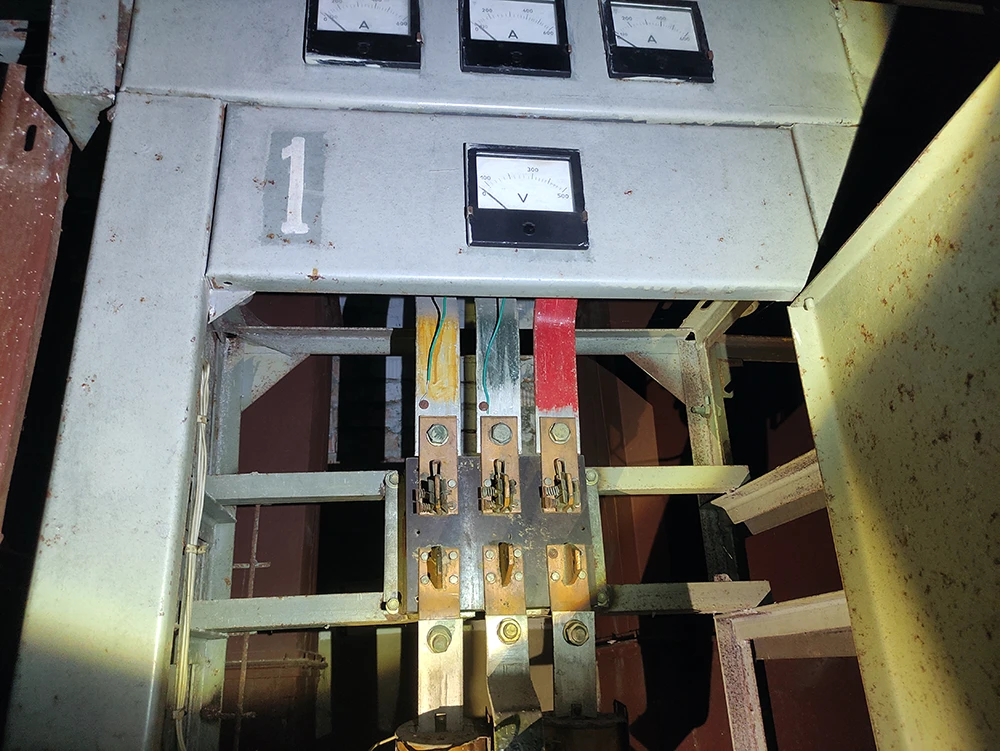

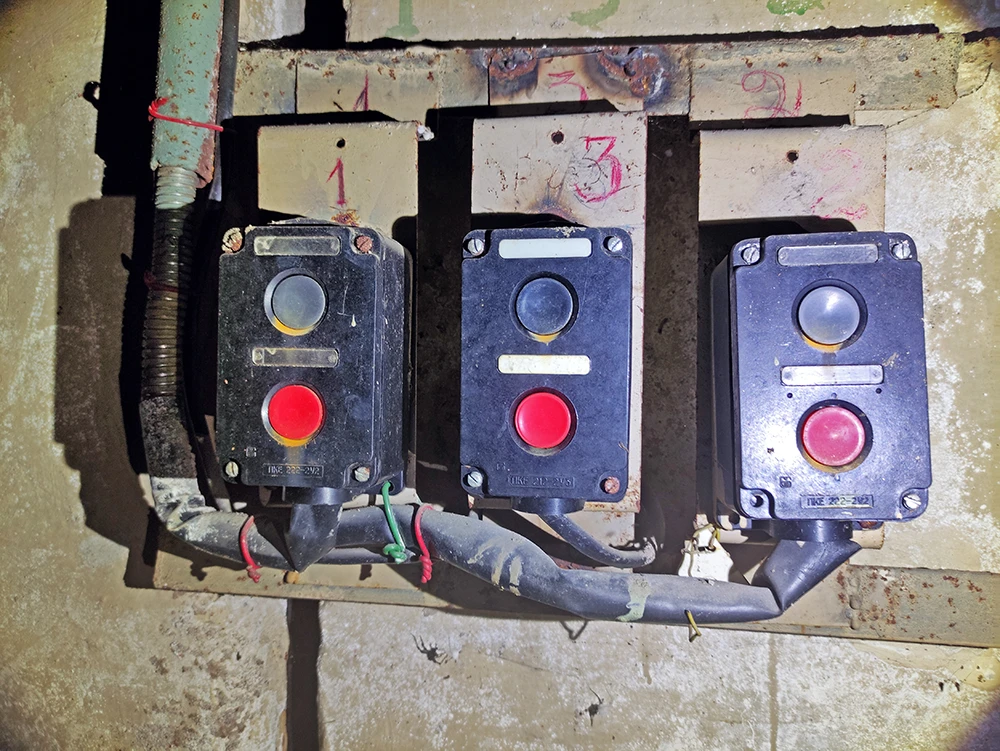

Возле лестницы вдоль стен располагались два энергоузла – здесь стояли электрощитовые шкафы, которые были уже вскрыты и оборудование которых уже было частично демонтировано. Один из блоков электрического оборудования был отгорожен на полтора метра сетчатым забором – предположительно здесь располагалась высоковольтная часть. Впоследствии это подтвердил и Андрей, который осматривал остатки оборудования и нашел изоляционные колпаки с высоковольтных разъединителей (которые предотвращают выход электрической дуги за пределы колпака).

Поскольку я в электричестве не очень разбираюсь – подробностей я не могу написать. Единственное, что могу добавить – энергоузлов здесь было два, один отвечал за насосное оборудование, а второй за работу вентиляционного оборудования.

Мое мнение о функциональном назначении двух электроустановок подтвердил факт, что над одной из них были выходы воздуховодов, а в соседнем помещении располагалось большое помещение вентиляционной камеры. Венткамера была подтоплена, поэтому подробно осмотреть ее мы не смогли. В свете фонаря можно было увидеть «улитки» вентагрегатов. Но в воде, кроме остатков оборудования, было что-то живое – и это не шутка. Сначала мы считали, что здесь водятся крысы, но впоследствии мы обнаружили в этой системе небольшое количество земноводных, а именно земляных жаб.

Над вентиляционной камерой был второй уровень с помещениями, из них в сторону насосного цеха было сделано смотровое окно – вероятно, это была комната управления с рабочими местами операторов насосного цеха и венткамеры. В углу цеха был лестничный блок, который вел на второй уровень (фото 26) – мы двинулись туда. Комната управления была закрыта – жаль, но ломать замки или двери не в наших правилах. От лестницы вело два коридора. Указатель на стене направлял вправо с надписью «Выход» (фото 27), я пошел по этому коридору (фото 28), а Андрей и Марк остались возле комнаты управления. Этот ход привел меня к тамбуру, из которого вёл путь на поверхность через лестницу. С поверхности чувствовался свежий воздух, был виден свет и слышны голоса, но куда именно я выйду, я не знал, поэтому не спешил – осмотрелся вокруг, увидел еще двери, дернул их, и они открылись. Помещения за дверью были отделаны плиткой, а на полу был засохший ил – помещение когда-то подтапливалось… а вот и причина – разорванная канализационная труба, поэтому эта субстанция вовсе не ил (извините за подробности). Обнаружил здесь ряд сантехнических приборов – так что, без сомнения, эти помещения когда-то были подземной общественной уборной, которая обслуживала определенный объект, но сейчас чистые ее помещения и лестничные блоки использовались как склад. Здесь, по классике, было два блока туалетов – мужской и женский, и для каждого был отдельный лестничный блок на поверхность, но выходы были закрыты решетчатыми дверями. Больше здесь ничего интересного не было – поэтому я вернулся к Андрею и Марку.

Ребята уже успели осмотреть коридор, ведущий влево – он вел к бытовым помещениям операторов насосной станции (комната персонала, санузел, душевая, кладовая).

Осмотрев все сопутствующие помещения, переходы и коллекторы – пошли исследовать цех насосной станции.

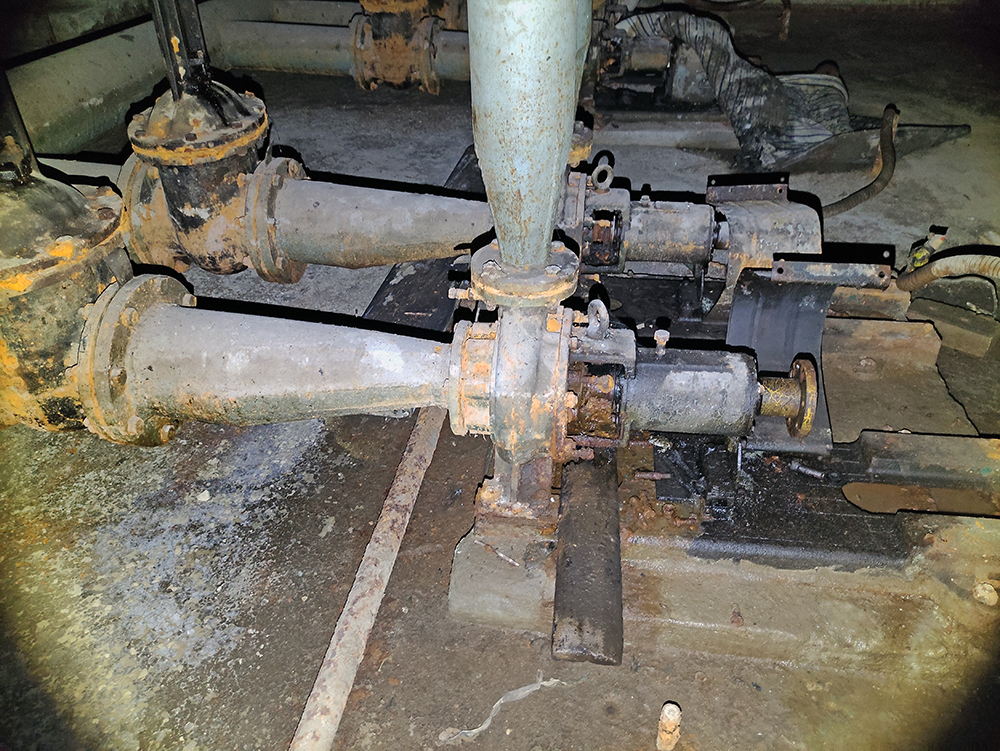

Из более или менее сохранившегося оборудования здесь была замкнутая система водопровода со станцией на четыре отцентрированных насоса (фото 30-31). Сами насосы небольшие, но их должны были вращать мощные электродвигатели, которых уже нет – поэтому не сразу понятно, что здесь осталось оборудование. Марка очень заинтересовала эта станция – она напомнила ему анимированный скринсейвер в старом «Виндовсе» («Трубы» или «Pipeline 3d screensaver») – он очень радовался этому факту, говоря, что «наконец-то он увидел это в реальном мире».

В дальней части цеха оборудования уже не было (фото 32) – все демонтировано, остались только фундаменты под агрегаты и приямки (то ли для сбора конденсата, то ли масла). Некоторые трубы до сих пор ведут к уже несуществующему оборудованию (фото 33-34). Вдоль одной из стен проходил канал для сбора и откачки воды.

Нашли здесь огромную ртутную лампу ДРЛ-1000 – без сомнения, это самая большая лампа, которую я когда-либо держал в руках. Мы осторожно осмотрели находку (фото 35). Мне она напомнила (в зависимости от того, как ее держать) либо стеклянный кувшин с молоком, либо гигантское мороженое-рожок – поэтому я не удержался и сделал забавное фото с «гигантским мороженым» (фото 36).

Осталось раскрыть только один вопрос – как эта система функционировала как кондиционер? Чтобы это понять, нужно было осмотреть все. Последний пазл системы – это воздухозаборные рукава (фото 37). Теперь я примерно представляю, как функционировала эта система.

Попробую примерно объяснить:

- Замкнутая система водопровода циркулировала через фонтан на поверхности, где вода охлаждалась, затем снова попадала в подземную систему и, вероятно, через какие-то калориферы или радиаторы вода охлаждала температуру воздуха в системе.

- Вентиляционная система забирала свежий воздух с поверхности, выпускала его в систему (над электрическим оборудованием было несколько больших воздуховодов, которые подавали воздух с поверхности), создавая избыточное давление и прогоняла его через охлажденные или нагретые радиаторы (в зависимости от времени года / напомню, здесь в системе есть бойлерная, которая могла отвечать за нагрев воды). Воздух циркулировал в подземной системе через соответствующее оборудование насосного зала и теплообменных камер, приобретая необходимую температуру.

- Через заборные рукава (фото 37) воздух попадал в огромный воздуховод, по которому транспортировался через сантехнический туннель к зданиям, где воздух попадал в локальную систему вентиляции и кондиционирования здания.

Наше время в этом интересном подземелье было ограничено, поэтому фотографий не много. Да и в этой статье сложно передать увиденное, а фотографиями не передать масштабы этой системы, поэтому советую посмотреть снятые нами видео (видео на украинском языке):

Подземний ХВЦ – проникли в инженерную систему

Часть 1

Часть 2

Напоследок, для тех, кого заинтересовала наша деятельность, добавляю ссылки на наши интернет-ресурсы.

Андрей Воланд – urbex-исследователь- Telegram: AW_ST49

- Instagram: andrey_woland

- YouTube: Andrey_Woland

- YouTube: Vuiko_Mark

- Telegram: denweissman

- Instagram: denweissman

- YouTube: DenWeissman